乗りものに乗る準備をしよう

乗りものに乗る準備をしましょう。

まず服装は、基本的に動きやすいものを選んでください。最初のうちは腰まわりがゴムになっているなど圧迫しないようなものがオススメです。

荷物もできるだけ少なめにしましょう。財布と携帯電話、ハンカチを小さなショルダーバッグなどに入れておく程度でいいかもしれません。

エクスポージャーを実践するときには、予期不安やパニック発作の不安感・恐怖感と向き合うことになります。渦中は些細なことがわずらわしく感じたりもしますので、服と荷物はできるだけ軽装がいいでしょう。

持っていくと良いモノ

- 財布

- 携帯電話

- ハンカチ

- 時刻表

とくに電車に乗るときには、「次の停車駅まで何分かかるのか」が呼吸法の回数の目安にもなりますよ。

「お守り」はどうする?

お薬やミントタブレットなど「お守り」代わりのアイテムはできるだけ置いていきましょう。

どうしても携帯しないと不安だという場合は、例えば3日に1回は置いていくなどして、少しずつ「携帯しない」ことに慣れる練習をしてみてください。

-

-

参考安全行動を気持ちよく卒業するには

続きを見る

バスや電車に乗るとき

まずは1駅からです。「いけそうだな」と思っても最初から飛ばしてはいけませんよ。

少しでもドキドキしてきたら、すかさず呼吸法を実践してください。もちろん漸進的筋弛緩法でもかまいませんが、立っているときなどにはやりにくい部位がありますので、呼吸法の方が手軽です。

呼吸法は「パニック発作」に直接効果がありますので、普段からよく練習しておくのをオススメします。

-

-

呼吸法のやり方呼吸法を覚えよう

続きを見る

-

-

漸進的筋弛緩法のやり方リラクゼーション訓練

続きを見る

予期不安が出てきたときには、「何が怖いのか」を明確にしましょう(自動思考)。

そして、そのとき不安に感じていることが「実際に起きる可能性はどのぐらいあるのか」を考えましょう。やり方は以下の記事を参考にしてください。

-

-

参考極端からの卒業 - 適切な思考をしよう

続きを見る

作業に慣れる意味も込めて、最初は1駅からじっくり取り組むのがいいですよ。

時刻表で次の停車駅までの時間を把握しておくと、呼吸法をだいたい何回ぐらいやればいいのかという目安が立つはずです。

最初のうちはたった1駅でも「永遠に着かないのでは?」と感じるほど長く思えるものですから、「呼吸法をあと○回すれば着く!」ということがモチベーションになるだろうと思います。

このような流れで、少しずつ距離を伸ばし、少しずつ「お守り」を減らしていくようにしましょう。

高速道路にのるとき

高速道路もやはり1区間から始めましょう。最初は混んでいない区間、混んでいない時間を選んでください。

もちろん誰かに同乗してもらってもかまいません。もしくは誰かに運転してもらい、自分は助手席に乗るという段階から始めてもいいと思います。

そのとき「お守り」をどうするのかということについては、バス・電車編と同じです。

練習回数を重ねるごとに、「お守り」を持っていく回数も少しずつ減らしていくようにしましょう。もし「お守り」アイテムがたくさんあるという場合には、持っていくアイテムを少しずつ減らすところから始めるといいでしょう。

そして1区間に慣れてきたら、少しずつ距離を伸ばしていきましょう。

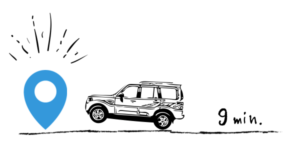

SAは約50km間隔、PAは約15km間隔

高速道路では、サービスエリア(SA)を約50kmごと、パーキングエリア(PA)を約15kmごとに設置するよう決められています。

ということはつまり時速100kmで走行する場合、約9分ごとに休けいスポットに立ち寄れることになります。

走行距離を伸ばすときには、このことを頭に入れておくと安心できるのではないかと思います。

「9分」というのがどの程度のものかピンとこなければ、まずはバスや電車などで9分の間隔を掴んでみてください。9分と言えば、各駅電車ならおそらく3駅か4駅分ぐらいじゃないでしょうか。

もし既に「電車で3、4駅なら乗れるようになった」というのであれば、高速道路でPAから次のPAまで走ることだって時間的には可能なはずです。

そういうふうに考えて、モチベーションを保つ工夫をしてみてくださいね。

飛行機に乗るとき

飛行機は乗りものの中では最難関レベルだろうと思います。

何度も繰り返し乗る練習ができませんから、「慣れる」ということがなかなか難しい乗りものです。電車や高速道路のように、徐々に距離を伸ばしたり、「お守り」を少しずつ減らしたりなどといった段階も踏めません。

ですから、一番最初に乗るときには万全の準備を行いましょう。「お守り」がやっぱり必要だと思ったら、迷わず持っていくようにしてください。

搭乗前から強い予期不安を感じるかもしれません。ただ、乗り込んだ後にやることはこれまでの練習と同じ。基本的には、自動思考の置き換えと呼吸法をやるだけです。きちんと座席に座ることができますから、漸進的筋弛緩法も十分実践できるかと思います。

考えてみれば、電車や高速道路と比較してみても、飛行機の方が滞在環境は充実しているはずなのです。

いつでもトイレに行くことができますし、水分補給もいつでもできる。機内サービスで映画やドラマを見ることだってできます。

また、国際便のロングフライトなんかでは、パジャマに近いような格好(ジャージなど)をして乗っている人も少なくないですから、自分が多少ゆるっとした格好をしていても違和感はありません。

ですから、乗り込む前よりも乗り込んでしまってからの方が、案外腹が据わって落ち着くもののように思います。

搭乗前に感じた強いドキドキ感は、乗り込んだ後にはかなり収まったと思います。

一つ確かなのは「例え発作が起きても起きなくても、飛行機は空港に到着するし、そのとき自分は飛行機から降りることができる」ということ。結局のところ、自分が発作を起こしたところで結末は何も変わらないのです。

もし、飛行機の到着後に何か楽しい計画を立てているのだとしたら、もちろんその計画は予定通り行われることになるでしょう。その計画に思いを馳せてみると、ほんの少しだけでも楽しい気分になれるかもしれませんね。

大事なのは発作を防ぐことじゃない

いずれの場合でも、不安や恐怖を「安全行動」で小さくすることが目的なのではありません。パニック発作が起きなければ成功というわけでもありません。

大事なのは、不安や恐怖とじっくり向き合うこと。そして、「どんな場合でも自分の力で対処できる」というのを自覚することです。

その点をいつも念頭において、無理なくマイペースで乗りもの練習を続けてみてください。