リラクゼーションはなぜ必要か

パニック障害の時は、脳が過敏になっています。

些細なことにも「命が危険だ!」と敏感に反応して、全身に「逃げろ!」あるいは「戦え!」という指令を送るのです。

脳から指令を受けた身体は、逃げるか戦うかの準備を開始します。素早く動けるように筋肉を緊張させたり、呼吸や心拍を早くして筋肉にエネルギーを送ったり。

この反応は、生理学の分野で「闘争・逃走反応」と呼ばれるものです。

「闘争・逃走反応」で何がおこるか

- 心拍・呼吸数の増加

- 筋肉の緊張

- 顔面蒼白

- 発汗

- 関連ホルモンの分泌(副交感神経を阻害する「オステオカルシン」など) 他

この反応が長く続くとやがて過呼吸に陥り、パニック発作へと繋がります。

闘争・逃走反応は人間の防衛反応の一種ですから、それ自体におかしいところはありません。ただ、パニック障害や不安障害の時はその反応があまりにも過敏なのです。

本当なら逃げたり戦ったりする必要のない小さなことにも反応してしまう。つまり、脳が些細なことを危険なことだと「勘違いしている」わけですね。

だからまずは、呼吸数を増大させたり、筋肉を緊張させたり、交感神経を優位にしたりする勘違い反応を、物理的に静めていく必要があります。

そのためにリラクゼーションのテクニックを使うというわけです。

訓練①「呼吸法」

「呼吸法」は、パニック発作の原因「過呼吸」を抑える手段である一方、リラクゼーションにも高い効果を発揮します。

呼吸法の詳しい効果や手順は、以下の記事を参考にしてください。

-

-

参考呼吸法を覚えよう

続きを見る

訓練②「漸進的筋弛緩法」

「漸進的筋弛緩(ぜんしんてききんしかん)法」は、認知行動療法でよく使われるリラクゼーション技法です。

この方法では、筋肉を意識的に緩めて全身をリラックスさせていきます。このとき、筋肉が緩む感覚をしっかりと味わうのがポイント。

訓練を続けると、筋肉のリラクゼーションだけでなく、副交感神経を優位にしたり、脳波(α波、θ波)を上昇させたりといった心のリラックスにも効果があることが認められています。

では早速やり方を見ていきましょう。

![]()

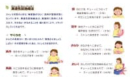

漸進的筋弛緩法のやり方

- 楽な姿勢で座ります。背もたれのついたイスに座るのが良いですが、もしなければ、カベにクッションなどをあててもたれかかります。

- 両手の親指を中に入れて握り、ギュッと力を入れます。(5〜7秒)

- フッと力を抜いて、ゆっくりと手を開きます。(10〜15秒)

- 他の部位でも同じことを行います。両腕に力こぶを作ってギュッと力を入れ(5〜7秒)、フッと力を抜いてゆっくりと腕を下ろします(10〜15秒)。

- 両肩をすぼめてギュッと力を入れ(5〜7秒)、フッと力を抜いてゆっくりと戻します(10〜15秒)。

- 目と口を閉じてギュッと力を入れ(5〜7秒)、フッと力を抜いて口をポカンと開けます(10〜15秒)。

- 背中の肩甲骨を寄せてギュッと力を入れ(5〜7秒)、フッと力を抜いてゆっくりと戻します(10〜15秒)。

- お腹を凹ませてギュッと力を入れ(5〜7秒)、フッと力を抜いてゆっくりと戻します(10〜15秒)。

- 足を伸ばして太ももにギュッと力を入れ(5〜7秒)、フッと力を抜いてゆっくりと戻します(10〜15秒)。

- 足の甲を持ち上げてギュッと力を入れ(5〜7秒)、フッと力を抜いてゆっくりと戻します(10〜15秒)。

実践のポイント

- 力を抜くときは、腹式呼吸を意識してゆっくりと息を吐こう。

- 筋肉が脱力していく感覚を、しっかりと味わおう。

- 少なくとも1日1回は訓練を行おう。

寝転がってやってもかまわないのですが、慣れてくると途中で寝てしまうことも少なくないため、「訓練」として実践するときには、できるだけ座って行うようにしましょう。

もちろん寝る前などにリラックス目的で行うときには、寝転んでも大丈夫です。

その他、首やおしりなどを付け加えてもかまいません。ただし、実践する部位があまり多くなりすぎると、訓練するのがおっくうになってしまいかねないので、全身くまなく7、8か所をメドに行うといいでしょう。

筋肉の緩む感覚が身についてくると、例えば電車の中や職場のデスクなどでも目立たないようにさりげなく実践できるので、とても役立ちますよ。

リラクゼーション法がある程度身についたら

「エクスポージャー(段階的暴露)」も並行して実践していきましょう。